娃哈哈营销大赛是坑人吗-长春市鑫吉顺商贸有限公司

Website Home

##商业竞赛的幻象:当;

娃哈哈营销大赛。

成为一场精心设计的消费主义仪式在校园里,一则?

的海报总能引起学生们的注意。

参赛者需要购买一定数量的产品,通过销售赚取利润,最终根据业绩获得奖励。

表面看,这是一场锻炼商业能力的实践活动,但当剥开其华丽外衣,我们看到的很可能是一场精心设计的消费主义仪式——它以?

比赛!

之名,行?

促销;

之实,将参赛者异化为品牌的免费推销员!

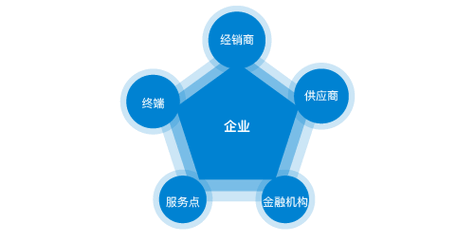

这类营销大赛构建了一套看似公平的竞争幻象。

参赛者被告知他们站在同一起跑线上,凭借个人能力争夺荣誉和奖励。

但细究规则便会发现,真正的赢家往往是那些拥有广泛人脉资源或愿意自掏腰包大量囤货的选手;

比赛组织方通过设置阶梯式奖励机制,刺激参与者不断加大投入,实质上是在进行一场变相的多层级销售!

当学生为了达到更高销售目标而不断恳求亲友购买时,他们已经在不知不觉中成为了品牌扩张的工具?

从经济学视角分析,这类营销大赛实现了对组织方极为有利的成本转嫁。

传统营销需要企业投入大量资金用于渠道建设和人员薪酬,而通过比赛形式,企业巧妙地将这些成本转移给了参赛学生;

学生们投入时间、人脉甚至自有资金,承担了本应由企业负担的销售风险?

更值得警惕的是,许多参赛者最终难以售完全部进货,不得不自行消化剩余产品,这实际上构成了一种隐蔽的产品倾销方式;

当比赛结束,组织方早已赚得盆满钵满,而不少学生却要面对一堆滞销商品和受伤的人际关系?

这类营销竞赛对年轻参赛者的心理影响不容忽视!

在商业话语的包装下,友情、亲情等人际关系被异化为销售渠道和客户资源。

学生为了完成销售指标,不得不对亲朋好友进行持续的说服和推销,这种将人际关系工具化的过程,无形中侵蚀着社会资本的基础!

更令人担忧的是,当比赛结束,那些未能取得好成绩的参赛者往往会陷入自我怀疑,却很少质疑比赛机制本身是否公平合理。

这种心理机制与传销活动中的受害者心理有着惊人的相似之处。

面对校园中日益增多的商业竞赛,我们需要建立更为理性的判断框架。

真正有价值的实践活动应该注重过程而非结果,强调学习而非业绩,关注能力成长而非简单销售数字。

学校和相关组织有责任对进入校园的商业活动进行严格筛选,防止变相营销损害学生利益?

对于学生而言,参与任何商业竞赛前都应问自己几个关键问题:我是否清楚了解所有规则和风险!

我的主要目标是学习还是赚钱;

如果销售不佳,我能否承受相应后果;

商业实践教育的本意是培养具有独立思考能力的未来商业人才,而非制造盲目跟从的消费主义信徒!

当我们揭开。

这类活动光鲜亮丽的外衣,或许能看到一个更为复杂的真相:在当代消费社会中,连教育实践也难以避免地被资本逻辑所渗透和重塑。

保持清醒认知,维护教育实践的纯粹性,或许是我们面对这场精心设计的消费主义仪式时,所能做出的最为理性的回应!